Paul Eudel (1837-1911), armateur, collectionneur et chroniqueur est connu pour ses nombreux livres sur la bibliophilie, les collectionneurs, sur les contrefaçons et sur l'Hôtel Drouot. Il publie aussi quelques récits de voyage dont celui-ci à Istanbul, à Izmir et à Athènes en 1872.

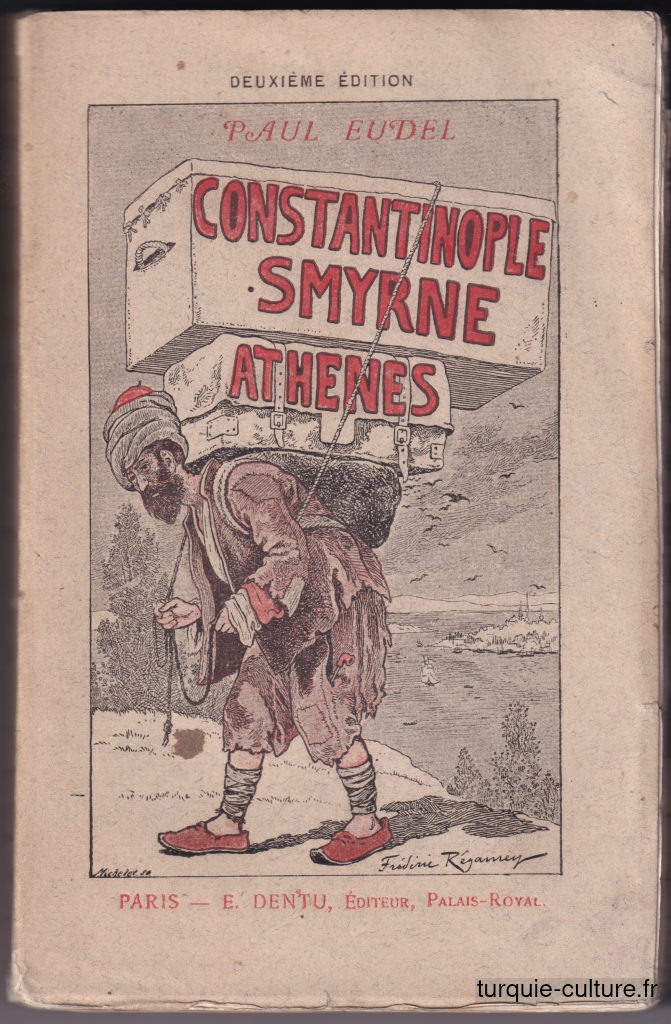

Paul Eudel (1837-1911), Constantinople, Smyrne et Athènes ; journal de voyage. Illustrations de Frédéric Régamey et A. Giraldon. Paris, E. Dentu, 1885. viii, 431 p

Paul Eudel débuta ce voyage en avril 1872, sous le règne d'Abdülaziz (sultan de 1861 à 1876), en compagnie de son épouse et d'un couple d'amis.

L'auteur décrit, dans sa préface, ce texte comme de "simples notes prises à la hâte et destinées seulement à fixer mes souvenirs [qui] sont dépourvues d'aucune prétention littéraire. Elles étaient oubliées depuis 1872…", ce qui justifie, écrit-il, leur publication tardive.

La partie consacrée à la Turquie, plus exactement à la visite de Constantinople et de Smyrne, occupe les pages 93 à 337. Elle dure plusieurs jours, ce qui laisse le temps de faire de nombreuses visites.

Le texte décrit les différentes excursions de Paul Eudel, seul ou avec sa femme et ses amis : ses itinéraires à Istanbul et à Izmir sont les grands classiques du tourisme, l'auteur parsème son récit et ses descriptions d'anecdotes. Parfois ces descriptions sont très précises, comme celle du tekke des Derviches tourneurs de Péra.

Il rencontre aussi plusieurs personnages comme l'ambassadeur de France qui lui fait visiter la palais de Topkapi ou le colonel Fayk bey della Suda (1835-1913), personnalité célèbre, grand professeur de pharmacie, "pharmacien du sultan", qui occupa des postes importants dans l'Empire ottoman.

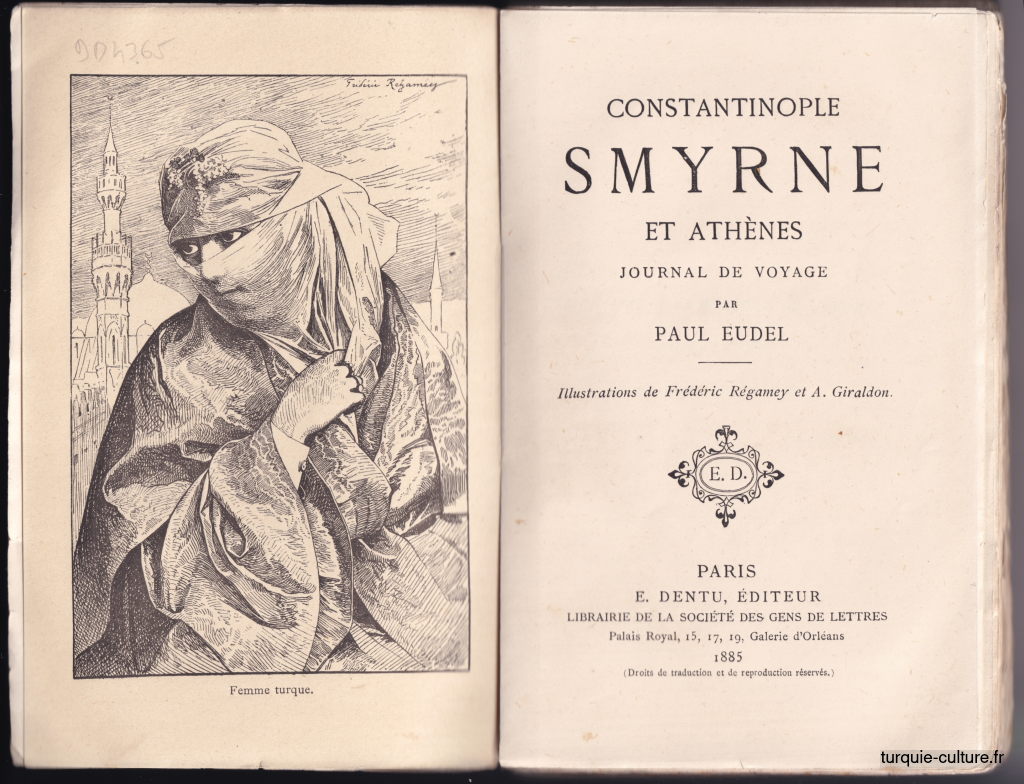

L'illustration en couleurs de la couverture, un hammal (porteur) et le frontispice, une femme voilée, sont bien dans le registre des clichés sur la Turquie.

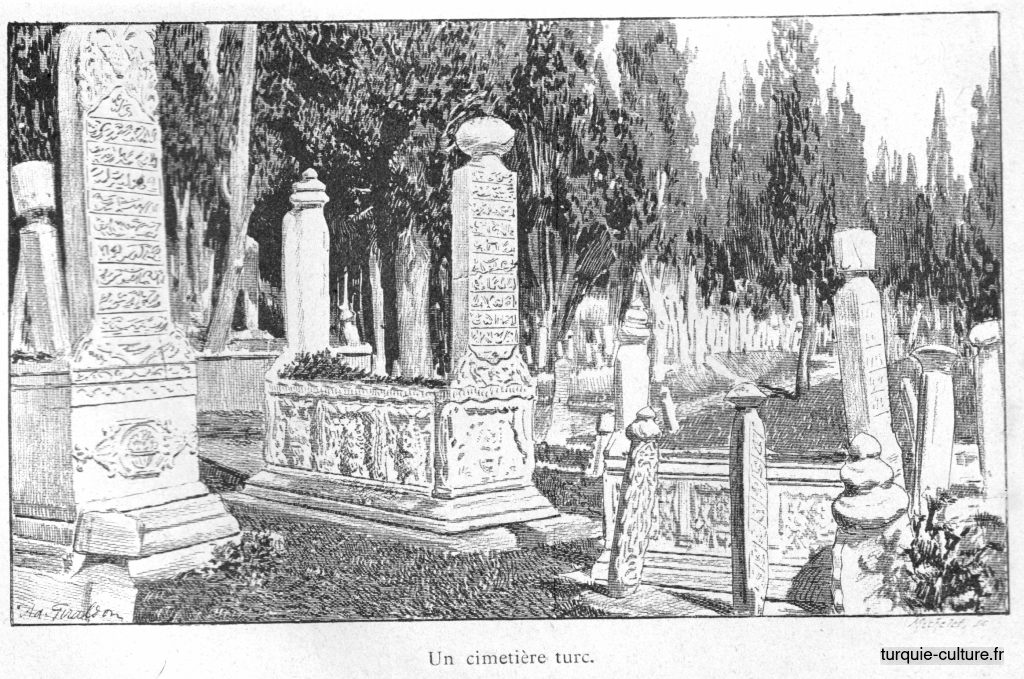

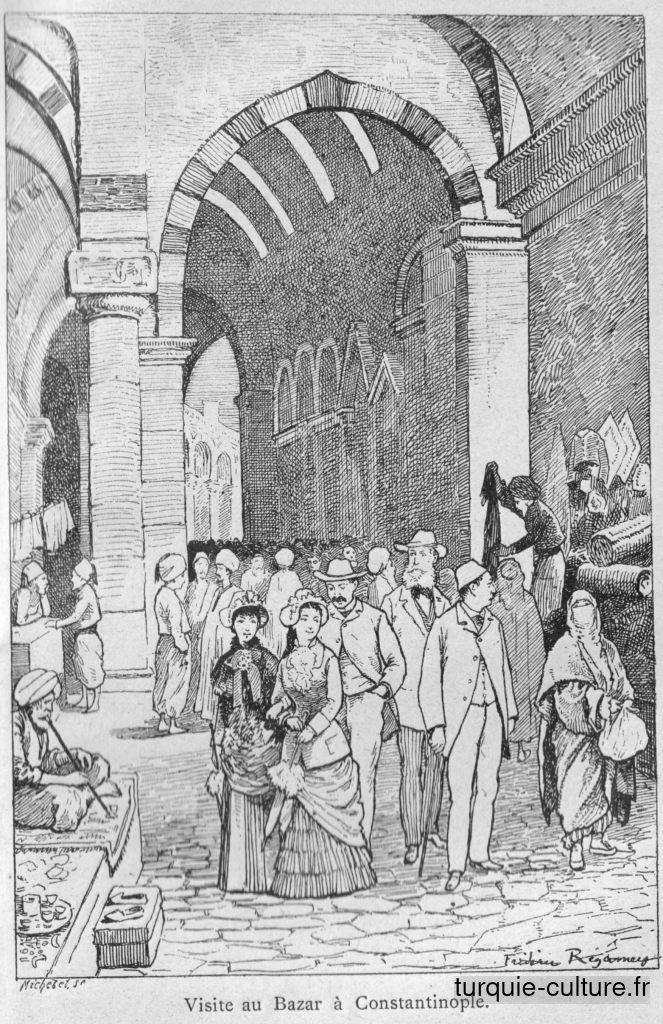

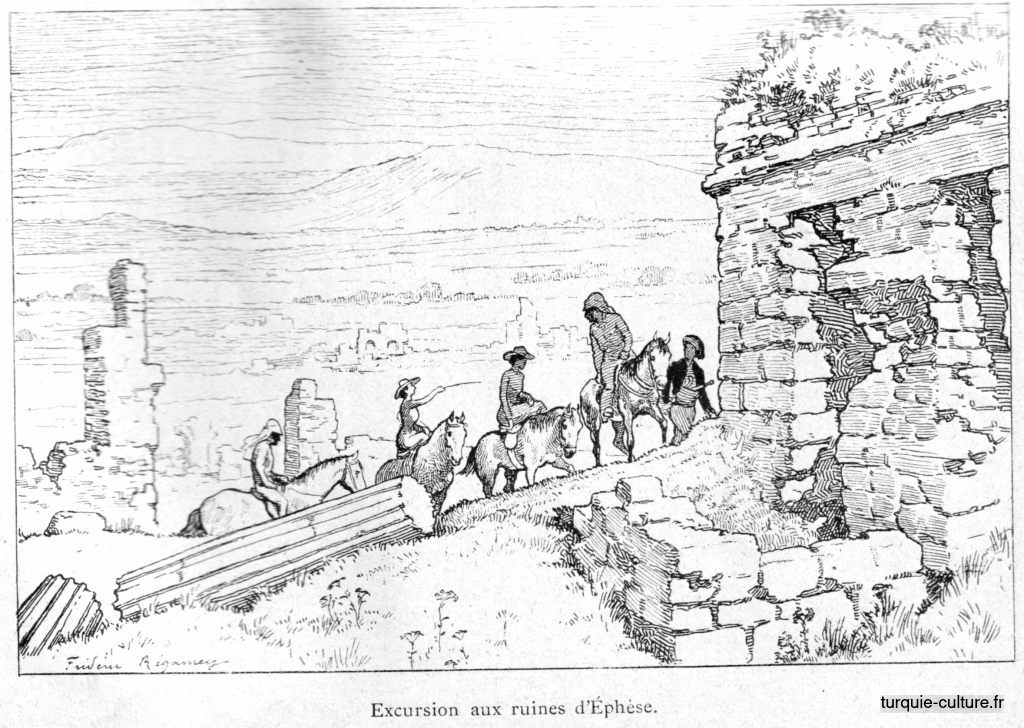

Les autres illustrations le sont un peu moins : cimetière, visite du bazar, Sainte-Sophie, ruines d'Ephèse. On voit même nos touristes français sur la visite au bazar et la visite d'Ephèse.

Sur Paul Eudel

- http://histoire-bibliophilie.blogspot.com/2019/05/paul-eudel-1837-1911-le-tite-live-de.html

- Nicolas Michèle. Deux personnalités du monde pharmaceutique dans l'Empire Ottoman. In: Revue d'histoire de la pharmacie, 84ᵉ année, n°312, 1996. Actes du XXXIe Congrès International d'Histoire de la Pharmacie (Paris, 25-29 septembre 1995) pp. 429-432, DOI : https://doi.org/10.3406/pharm.1996.6268, www.persee.fr/doc/pharm_0035-2349_1996_num_84_312_6268

CONSTANTINOPLE, SMYRNE ET ATHENES, illustrations

CONSTANTINOPLE, SMYRNE ET ATHENES, texte

[Page 93]

CHAPITRE VII Routschouk. — Premier aperçu de l'Orient et de la vie orientale. — Un tableau de Decamps. — Une réception princière. — Les plaines de Bulgarie et de Bessarabie. — Les buffets un peu trop primitifs. - Varna. - Le Vulcain. — Un harem à bord. — Nous sommes dans le Bosphore ! — Admirable spectacle du Bosphore et de ses deux rives. — Constantinople.

[Routschouk]

Le steamer vient stopper en face de l'Hôtel d'Orient et d'un magnifique café, orné d'une vaste terrasse. Des groupes de braves Turcs sont couchés au soleil sur le quai, ou bien assis les jambes croisées et faisant leur kief. Nous sommes loin de la Belle Jardinière. Le tableau est charmant : des Arméniens en vestes bleues brodées; des musiciens en pantalons rouges avec des ceintures de cachemire, la tête coiffée de l'inévitable fez écarlate ; des vieillards à longue barbe blanche comme celle des derviches; puis des officiers saluant du sabre en vrais osmanlis, pendant qu'au loin une musique que l'on ne voit pas attaque une fanfare guerrière. Des femmes, enveloppées des pieds à la tête, circulent sur la place du débarcadère, en se dandinant les unes derrière les autres comme de simples palmipèdes.

Plus loin, et descendant lentement de la colline, une autre femme, la figure entièrement cachée sous un vêtement noir recouvert d'un voile blanc : on dirait une prêtresse d'Isis descendant dans un décor d'Opéra. Cependant un soldat au teint fortement basané, vêtu d'une tunique et d'un pantalon noir de lycéen, le fez rouge sur la tête et à la ceinture un sabre recourbé, monte à bord et nous reprenons le large pour aller débarquer à la gare même du Chemin de fer.

Au moment de notre arrivée, nous sommes reçus aux accords d'une musique militaire exécutant un air national. Une foule considérable, parmi laquelle nous distinguons de beaux messieurs en habit noir et en gants blancs, se presse sur le quai de la gare. Des cris, des vivats, éclatent de toutes parts, dominant le bruit de la musique, qui redouble d'enthousiasme. A la bonne heure ! voilà des gens qui comprennent l'hospitalité, et qui reçoivent les voyageurs avec les honneurs dus à leur rang... ou à celui des autres ! En effet, ce n'est pas nous précisément qu'on attendait, mais Son Altesse Sérénissime l'Archiduc Charles d'Autriche. Seulement l'Archiduc est resté à Vienne, retardant son voyage de huit jours. La mine déconfite du pauvre fonctionnaire chamarré sur toutes les coutures, qui se présente à bord pour complimenter la capricieuse Altesse, est des plus plaisantes à voir. « On aurait dû, au moins, envoyer une dépêche de Vidin ! » s'écrie-t-il piteusement.

[Un tableau de Decamps]

Aussitôt que la nouvelle est connue à terre, le décor change immédiatement. Les musiciens s'envolent comme une volée de moineaux. Les messieurs en habit noir s'empressent d'ôter leurs gants blancs et d'allumer une cigarette. Un pacha énorme, la calotte enfoncée jusqu'aux oreilles, le ventre sanglé dans une redingote droite boutonnée jusqu'au menton et ornée d'un immense crachat, une longue pipe à la main, se précipite furieux dans sa voiture qui disparaît dans un tourbillon de poussière.

Un général, qui a certainement plus de décorations que de soldats, bouscule rageusement ceux-ci, qui n'en peuvent mais, et quitte la place à la tête de son armée minuscule qui prend le galop, le mousquet au poing. C'est un véritable tableau de Decamps, que nous regardons curieusement de la salle d'attente de la gare où l'on nous cantonne à la descente du bateau. Nos colis plombés sont enregistrés jusqu'à Constantinople, mais les employés n'en font pas moins mine de vouloir les visiter. Nous comprenons ce que cela veut dire et nous mettons la main à la poche. C'est dix piastres (deux francs vingt centimes) qu'il en coûte pour avoir la paix. Ma femme souffrant beaucoup de la gorge, je vais demander au chef de gare de nous permettre de monter immédiatement en wagon, au lieu de rester dans cette salle d'attente chauffée comme une étuve.

[Premier aperçu de l'Orient et de la vie orientale]

Mais ce fonctionnaire ne connaît que sa consigne et sa consigne est, non pas de ronfler, mais de nous laisser nous morfondre où nous sommes jusqu'au départ du train. Nous nous consolons de notre mésaventure en examinant cette gare cosmopolite, véritable Tour de Babel où l'on entend parler toutes les langues imaginables. Mélancoliquement appuyé contre la muraille, un voyageur turc au teint bistré, aux yeux bleus, les pieds chaussés de sandales, une veste en peau de mouton sur les épaules et les reins serrés par une ceinture de deux pieds de haut, attend comme les autres, avec impatience, le moment de. partir. Un vieux marchand, couché par terre, sa longue pipe à la bouche, vend des noix d'Arek, du fromage, des petits pains et des allumettes dans un panier placé devant lui. A peine se soulève-t-il pour prendre l'argent que je lui tends. « Ce que Dieu fait est bien fait ! » telle est la philosophie turque. N'oublions pas que nous sommes sur la terre du fatalisme. Une sorte de janissaire, le bon gendarme de l'endroit, aux fortes moustaches, au visage hâlé, la ceinture garnie de deux pistolets et d'un sabre passés horizontalement dans une gaine de cuivre, se promène à travers la salle d'un pas grave et mesuré. Enfin, à 11h. 1/2, nous montons dans les wagons de la compagnie anglaise qui font le service de Varna et nous quittons Routschouk en emportant l'impression d'un décor du Calife de Bagdad. Le paysage, au sortir de Routschouk, est assez monotone d'aspect. Cependant la plaine que l'on traverse semble fertile et bien cultivée ; elle est couverte d'arbres isolés, disséminés au milieu des champs comme les pommiers en Normandie.

La première station est Tchernavoda, dont le nom, écrit en turc, n'est pour nous, comme de juste, qu'un griffonnage hiéroglyphique. Aux alentours de la gare, se promènent des attelages de buffles, et des paysans qui ont l'air de poser pour les Moissonneurs napolitains de Léopold Robert. Un Anglais court de portière en portière à la recherche d'un compartiment vide. Cet aimable insulaire aime ses aises, en Turquie comme ailleurs. Grand bien lui fasse ! Nous remarquons, en passant, des cimetières musulmans qui viennent jusqu'au bord de la route, et nous regardons avec intérêt ces curieuses sépultures au milieu desquelles errent des femmes turques semblables à des Bénédictines avec leurs voiles blancs. Des haies à claire-voie protègent le railway contre les attaques des troupeaux de buffles dont on nous a parlé.

[Une réception princière]

Cheïtandjik. Il s'agit de dîner, ce qui ne paraît pas très facile au premier abord; car le buffet, bien que tenu par un Polonais, me rappelle ces posadas primitives perdues dans le désert. Heureusement, Larrey et moi, nous sommes bons chevaux de trompette. Comme on ne s'empresse pas de nous servir, nous envahissons la cuisine, je m'empare d'un plat d'agneau aux pommes de terre bouillies, Larrey saisit un jambon dont il découpe de fortes tranches, et nous arrosons le tout d'un vin aussi aigre qu'un Château-Suresnes. J'avale par là-dessus deux verres de bière et une tasse de café turc qui se trouve être tout simplement une infusion de Rio. Un assez piètre dîner en somme, et qui nous coûte trente piastres (six francs soixante) ! A côté du buffet, pour les voyageurs qui trouvent cette orgie trop coûteuse, un mameluck du voisinage vend des œufs, du pain noir et des verres d'eau fraîche. C'est trop frugal. Encore des cimetières au sortir de la station ! Il paraît qu'on meurt beaucoup dans ce pays. Le séjour du repos éternel, avec ses champs parsemés de petites pierres droites, rappelle, en petit, les ruines de Carnac. Une haie très basse, et qu'un enfant enjamberait sans peine, le sépare simplement des champs voisins.

Rien autre de particulier sur le parcours du train. Le paysage est des plus tristes. Un ruisseau sale et boueux coule à gauche, au bas de la voie.

Choumla. Sur le quai, un officier coiffé d'un fez blanc, le sabre recourbé au côté. Attendrait-il aussi l'Archiduc pour le saluer au passage ? Une portière s'ouvre cependant, et un officier allemand en grand uniforme, une croix attachée au cou, descend du train. Viendrait-il étudier le pays pour une prochaine invasion ? Non. C'est le prince Frédéric Charles qui rentre à Berlin, après un court séjour à Constantinople. Le paysage prend un aspect sinistre. Nous traversons des marécages pestilentiels, remplis de canards sauvages qui s'envolent sur notre passage.

Un aigle noir plane dans les airs, à perte de vue. Des buffles au poil ras, aux cornes recourbées, se montrent en troupeaux de plus en plus compacts, levant leur mufle pour regarder avec de gros yeux étonnés la fumée que souffle le tuyau de notre machine. De splendides oiseaux bleus et noirs voltigent entre les roseaux de dix pieds de haut qui bordent la voie de chaque côté. Des collines couvertes de bois ferment l'horizon. Puis les montagnes se rapprochent. Nous distinguons de longues bandes blanches de calcaire, à travers lesquelles l'eau se creuse des rigoles. Les troupeaux de buffles deviennent encore plus nombreux. En voici d'autres, maintenant, de moutons et de chèvres.

Paradavy, que nous traversons ensuite, est une assez grande ville qui s'étend sur une longueur d'un quart de lieue, et dont le panorama est coupé à chaque instant par des minarets, reconnaissables à leur cône en forme d'éteignoir. Des femmes en feredgé blanc et manteau violet, les pieds chaussés de sandales, et semblables à des carmélites, frappent également notre vue.

[Les plaines de Bulgarie et de Bessarabie]

Les plaines de la Bulgarie et de la Bessarabie ne brillent pas par la gaieté, ni par le pittoresque. Les quelques maisons qui s'y montrent de loin en loin sont d'un gris sale et d'un aspect misérable. Il est six heures. Encore deux heures, et nous verrons le Pont-Euxin face à face. Quel monde de souvenirs ce seul nom réveille dans l'esprit ! Cinq ou six Tartares s'amusent pendant quelque temps à lutter de vitesse avec le train, au grand galop de leurs chevaux, en agitant les bras en l'air. Mais ils ont beau faire, la locomotive n'a pas de peine à gagner rapidement sur eux et bientôt nous les perdons de vue. Une bande de hérons et d'échassiers blancs et noirs sont les seuls êtres vivants qui donnent une animation relative à l'immense prairie, à travers laquelle nous sommes entraînés. Le soleil couchant dore de ses rayons de feu des rochers taillés à pic, qui semblent une forteresse perchée sur la hauteur. Avec un peu d'imagination, on croit voir une armée de chevaliers descendant la montagne, on distingue leurs boucliers, leurs casques, leurs épées étincelant de mille feux, puis allant se perdre et disparaître dans un repli de terrain. Eux aussi, les marécages que nous traversons se teignent d'une belle couleur rougeâtre qui vient mourir sur les roseaux. Mais ces colorations splendides n'empêchent point, hélas! les odeurs pestilentielles qui s'exhalent de ces bourbiers fangeux. Voilà plus de dix heures qu'il nous semble marcher au milieu des Marais-Pontins, Nous allumons des cigarettes turques pour combattre l'influence pernicieuse de ce terrible passage, pendant que M. Larrey se plonge dans la lecture du Guide et que ma femme, dont la gorge va beaucoup mieux, prend un peu de repos. Gubedje, où nous arrivons ensuite, est une toute petite station; aussi sommes-nous tout ahuris de voir un jeune gommeux en complet gris, le carreau à l'œil, qui se promène sur le quai en fouettant l'air d'un steack à la dernière mode de Paris. Les modes de la maison du Pont-Neuf jusqu'ici ! C'est navrant.

Quelque chose d'original encore, c'est la façon dont on éclaire les wagons chez ces bons Turcs. Au lieu d'allumer les lampes sur place, comme on le fait partout ailleurs, ici, on les retire d'abord, on les emporte à la lampisterie, puis on vient les remettre en place tout allumées. Que dites-vous de ce procédé? A la dernière station avant,Varna, une vieille femme monte dans notre compartiment. Elle a une si grande peur que nos regards à Larrey et à moi ne profanent son visage (Mahomet nous est témoin que nous n'y songeons guère !) qu'elle ne bouge pas de la portière, en se couvrant la bouche et l'un de ses yeux d'un mouchoir bleu. A huit heures précises, nous arrivons à Varna : mais le train ne s'arrête pas et conduit directement les voyageurs sur la plage, où des bateaux les attendent pour les mener au steamer du Lloyd autrichien, mouillé au large, à un demi-quart de lieue, et dont les feux rouges brillent dans la nuit. Les passagers descendent dans une barque à deux rameurs et bientôt après ils montent à bord du Vulcain (c'est le nom du steamer) en grimpant par l'échelle. A peine arrivés sur le pont, les gens de service entraînent notre quatuor dans ses cabines respectives et s'emparent des bagages. Les chambres des dames sont très confortables, pourvues de couchettes bien installées, et donnent sur un boudoir tendu de satin jaune. Quant à celles des passagers du sexe laid, elles bordent de chaque côté la salle à manger, grande pièce luxueusement décorée avec de grands divans de soie, qui me rappelle le café de l'Univers, sur la Canebière, à Marseille.

[Varna]

Notre installation terminée, nous remontons sur le pont. Dans un coin de la dunette, ces dames s'arrêtent devant une sorte de cage à poule où grouillent vaguement, sous une tente qui ne les protège guère, des formes blanches et noires : c'est un harem. A l'entrée, un eunuque veille, couché sur un matelas, en jetant de tous côtés des regards de méfiance. Ce singulier personnage est grand et maigre; son visage imberbe est presque noir, et sa peau est sèche et ridée comme celle d'une vieille femme. L'excellente Mme Larrey s'attendrit sur le sort de ces malheureuses créatures qui sont parquées comme des bêtes : « Pauvres femmes, elles vont passer ainsi exposées au froid la nuit que nous allons mettre pour nous rendre à Constantinople ! » Je lui explique qu'aux yeux des Turcs les femmes n'ont pas d'âme; que, d'ailleurs, elles sont habituées dès leur enfance à ce genre de vie et qu'elles n'en souffrent par conséquent pas autant qu'on pourrait le croire. La preuve en est que, si une femme européenne leur offrait de changer de condition avec elles, elles refuseraient avec un profond dédain, et préféreraient retourner au sérail, où, si elles ne jouissent d'aucune liberté, elles n'ont en revanche point de soucis. Aucun autre homme ne peut les voir que leur seigneur et maître; mais, de leur côté, il ne leur est pas difficile de voir des visages à moustaches quand elles en ont le caprice. On dit même que parfois elles ne se font pas faute de tromper leur terrible époux, et qu'elles ne sont pas embarrassées de trouver dans leur esprit inventif cent moyens pour y arriver. - Précisément, à ce moment-là, j'aperçois le gros pacha avec qui nous avons fait connaissance sur l'Orient. Il se mêle à notre conversation et nous parle de la maison qu'il habite en Asie et des mœurs orientales. - « Rien ne sera plus facile à ces dames, nous dit- il, que de visiter quelques harems. Quant à vous, bien entendu, vous les attendrez à la porte. — Et dites-moi, chez vous, c'est un eunuque qui garde vos femmes ? — Je n'en sais rien, » me répond le gros pacha en riant; et il nous quitte là-dessus. La mer est si belle et le clair de lune si magnifique que tous les passagers restent fort tard sur le pont pour jouir de ce spectacle grandiose, et suivre de l'œil la grande traînée d'écume blanche que laisse derrière lui le navire. Enfin nous descendons les uns après les autres, en nous disant qu'au réveil nous serons le lendemain matin, dans les eaux du Bosphore. La cabine que j'occupe avec Larrey n'a que deux couchettes.

Je grimpe à celle d'en haut, laissant à mon compagnon celle du rez-de-chaussée. Je me trouve ainsi juste à la hauteur du hublot, par où je vois la mer comme d'un balcon. Il ne fait pas le moindre vent; aussi n'entend-on personne se plaindre du mal de mer, et bientôt un profond silence plane sur le bâtiment endormi. Je suis réveillé au jour par les pas saccadés des passagers qui se promènent sur le pont. Je me précipite au hublot. La mer est toujours calme comme un lac, mais je n'aperçois rien à l'horizon que l'immensité. Je descends avec précaution de ma couchette et m'habille à la hâte. Quand j'arrive à mon tour sur le pont, je le trouve déjà tout doré par les rayons du soleil levant. Quelques Turcs, qui ont passé la nuit à la belle étoile, replient tranquillement leurs couvertures et leurs matelas et se mettent à manger du biscuit, des poissons froids et de la salade qu'ils partagent avec leurs doigts. D'autres, accroupis à côté d'eux, fument des cigarettes dans des bouts d'ambre gigantesques, ou de longues pipes qui n'en finissent plus. Le harem se réchauffe au soleil sans quitter sa petite tente. Les femmes, dont quelques-unes paraissent fort âgées, ont la figure couverte du iachmak. Notez qu'elles ont toute liberté de descendre par l'escalier de la dunette sur le pont, mais elles préfèrent rester accroupies sous leur tente, seule position qu'elles puissent occuper dans cet étroit espace. Cependant, une fillette en large pantalon d'indienne serré à la cheville se penche curieusement pour suivre le mouvement de va-et-vient de la manœuvre et sourire aux passagers. Quelques enfants jouent entre eux et boivent à même, pour se désaltérer, à une sorte d'amphore en terre verte vernissée, pleine d'eau. Mme Larrey, qui nous a rejoints, va leur porter des oranges fort bien accueillies. Je retrouve mon gros pacha, et nous nous promenons en faisant la conversation.

[Le Vulcain]

Nous croisons un gros homme en caftan brun, dont la ceinture semble garnie d'armes étincelantes. Le pacha l'aborde et lui demande de me montrer ces armes terribles qui se trouvent être tout bonnement une écritoire en argent ciselé avec une gaine pour les roseaux taillés et une petite boîte pour l'encre. Nous croyions avoir affaire à un pacha ou à un bey, c'est un simple négociant muni de ses armes ordinaires et inoffensives que nous avons devant nous. Cependant le Vulcain s'avance doucement sur la mer Noire qui, pour le quart d'heure, est du plus beau bleu, et si calme que nous ne sentons ni tangage ni roulis. La côte d'Europe se montre bientôt dans le lointain, puis se rapproche rapidement. Encore quelques tours de roue et l'entrée du Bosphore paraîtra. Ce passage est assez difficile, paraît-il. Notre vapeur n'en marche pas moins avec une assurance parfaite, traçant son sillon d'écume et suivi de près par une nombreuse troupe de marsouins qui se joue autour de la poupe. Le pacha me montre de loin le phare de Fanaraki et les trois forteresses qui gardent le détroit, jadis traversé à la nage par Io transformée en vache par la vengeance impitoyable de Junon ; puis la côte d'Asie qui commence à s'estomper à l'horizon, et les îles Saint-Georges et les roches Cyanées.

[Nous sommes dans le Bosphore !]

« A présent, me dit-il, vous êtes dans le Bosphore. » Il est huit heures. Déjà des embarcations de toute espèce circulent dans le détroit : bâtiments de haut bord cinglant au large, toutes voiles dehors ; remorqueurs traînant à leur suite d'immenses transports; caïques à six ou huit rameurs luttant de toutes leurs forces contre le vent qui souffle avec violence ; caboteurs courant des bordées pour rentrer au port. C'est un coup d'œil merveilleux, qu'un soleil resplendissant fait paraître plus merveilleux encore. Bientôt le vent tombe, une brise chaude nous effleure le visage. Les vagues s'apaisent et la mer ou plutôt le canal prend l'aspect d'une nappe d'huile. On commence à distinguer sur la côte les maisons blanches des premiers villages turcs, accrochés aux flancs des montagnes toutes brûlées par le soleil. Pendant un court temps d'arrêt en face du Lazaret, sur la rive gauche, nous apercevons à terre des guérites à bandes rouges et blanches, comme les guérites allemandes. Un vapeur turc, le pavillon jaune avec le croissant rouge à son grand mât, sort du lazaret et passe bord à bord avec nous. Une sonnerie de trompette éclate et un canot se détache du quai : c'est le service de santé qui vient faire signer la patente du bord. Cette formalité remplie, la libre pratique du Bosphore accordée, le Vulcain reprend majestueusement sa marche. On me montre Buyuk-déré, où habite pendant la belle saison toute la haute société de Constantinople. C'est un village très pittoresque avec ses vieilles maisons grises en amphithéâtre, recouvertes en tuiles, et ses coquettes villas d'été. L'Ambassade de Russie et l'Ambassade d'Angleterre y ont chacune une somptueuse résidence.

[Admirable spectacle du Bosphore et de ses deux rives]

Un peu plus loin, Thérapia, où l'Ambassade de France a aussi la sienne, remarquable surtout par son magnifique jardin. Voici la belle forêt de Belgrade, et l'aqueduc qui porte le même nom; voilà Bey-Koz, sur la rive d'Asie, où s'élève un palais en marbre bâti pour le Sultan par Méhemet-Ali, vice-roi d'Egypte. C'est dans la baie de Bey-Koz que fut donnée en 1870, en l'honneur de l'Impératrice Eugénie, la fameuse revue maritime dont il fut tant parlé. Mais les palais splendides se multiplient sur les deux rives; celui de l'ex-vice-roi Ismail, le kiosque du Sultan, et bien d'autres encore. Après le village de Ieni-Keuï [Yeniköy], dont les maisons baignent leurs pieds dans l'eau, le Bosphore se resserre et passe entre les deux châteaux-forts de Rouméli Hissari et Anatoli d'Hissari. Sur ce point le paysage est un peu nu, malgré de jolis massifs de cyprès et de platanes qui ombragent quelques tombeaux vénérés, celui de Mahomet II notamment. Impossible de passer ici sans se souvenir du pont de Darius, du passage des Dix-mille et des Croisés. Nous arrivons devant le village de Bébek. Là se trouvent les bains les plus splendides et les plus confortables à la fois de Constantinople et de ses environs. La situation de ce village est particulièrement merveilleuse. On me montre le kiosque des Conférences, qui sert de lieu de réunion aux plénipotentiaires des diverses nations. Il y a aussi un petit port, dans lequel stationne même en ce moment un brick de guerre.

[Constantinople]

Nous regardons avec curiosité les maisons garnies des moucharabies qui permettent aux femmes turques de voir sans être vues. Les minarets qui se découpent sur l'horizon ressemblent de loin à de longs cierges coiffés d'un éteignoir en plomb.

Le paquebot du Lloyd autrichien poursuit sa marche, accompagné par des bandes joyeuses de dauphins et de marsouins ; il passe devant le village de Beylerbeï Seraï, où l'on voit le palais de la Sultane Validé. Il est tout en pierre grise et assez triste à l'extérieur : son ameublement a coûté des millions, paraît-il. Il est, du reste, dans un site véritablement enchanteur, et des bosquets d'aubépine rose en égaient singulièrement les abords. Un peu plus loin, nous croisons toute une flottille de vaisseaux cuirassés turcs qui s'avancent, pavillon déployé, l'équipage coiffé du fez classique. « Voici qui est pour les Russes ! » me dit le gros pacha d'un air belliqueux. Mais notre marche se précipite. Déjà apparaissent dans le lointain les premières mosquées avec leur masse grise, celle d'Orta-Keuï et celle de la Sultane Validé ; puis le palais impérial de Tcheragan-Seraï, la résidence d'été de la cour, gros massif imposant taillé dans des blocs de marbre de proportions gigantesques, avec des chapiteaux corinthiens. On distingue même tout au loin la mer de Marmara. Au milieu, voici la Tour de Léandre, et, plus loin, les Iles des Princes. Les caïques, légers comme des alcyons, vont et viennent de tous côtés, se croisent, se dépassent sans jamais se heurter.

Enfin, derrière une foule de vaisseaux à l'ancre qui malheureusement masquent à demi la vue, tout un fouillis de maisons duquel se détache une tour étagée comme celle de Pise. C'est Constantinople !